夏ももうすぐ終わりの今日この頃、ここ日暮里・谷中では8月29.30日と、お祭りを開催しております。

駅前にも盆踊り会場がありました。

谷中では諏訪神社祭りでしたが、朝が早かったためまだ混雑はせず。

谷中のお神輿

諏訪神社の屋台には、なんと懐かしい「亀すくい」がありました。

難しそうなので、他の人が掬っているのを見ていましたがなかなか掬える人は10人中1人の確率という難しさ!

それから、輪投げ・ダーツ・紐で景品を当てるゲーム

なんだか時を経つのを忘れてしまいそうな空間でした。

~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~

暑いので、ここはひとつ涼しくすごせる

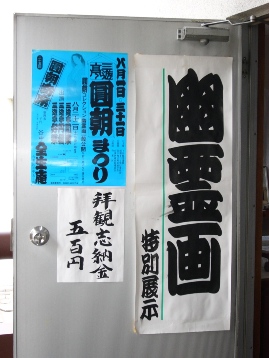

谷中にある全生庵の幽霊画コレクションをご存知でしょうか?

私が全生庵の存在を知ったのはまだ最近のこと。購読している「月刊展覧会ガイド」(生活ガイド社)の8月号より、「円朝まつり(8/1~8/31」の開催とお祭りの際に、三遊亭円朝がコレクションしていた50点の幽霊画が公開されると知ったのです。

なぜか、谷中のHPで調べてみたら、なんとなんと。

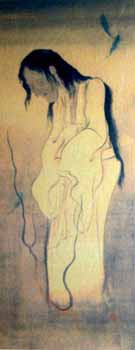

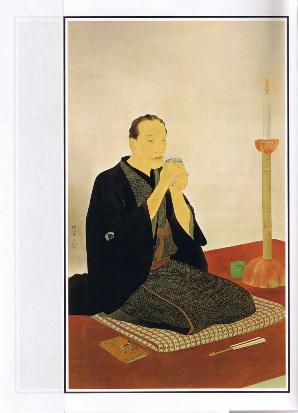

こちらの幽霊画コレクションに、月岡芳年の「宿場女郎図」があったのです!

先日高崎の群馬県立歴史博物館で「オバケが出たぞ~」展で芳年の妖怪画、幽霊画を堪能。あまりにも素晴らしいので、「芳年妖怪百景」(国書刊行会)を入手してしまいました。

その中に、この宿場女郎図が掲載されており、一度見てみたいと思っていた矢先。

さて、全生庵は上野から徒歩15分程度でしょうか。

山岡鉄舟によって明治時代に創建されたお寺です。お堂の脇の入口を入り、受付で拝観料500円を払ったら、狭い室内一杯に幽霊画がずらり!

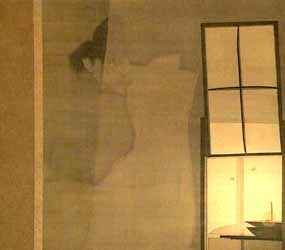

よくある日本画用の展示ケースに入っておらず、かなりな至近距離で全作品を鑑賞できます。

お目当ての「宿場女郎図」は入口すぐ近くにありました。

作品集に掲載されていた作品より、退色が進んでいる様子。思ったより小さな作品でした。

それでも、透き通るような瞳や今にも折れそうな手、肩からずり落ちる着物の様子などなど、芳年らしさ満載。

と~っても怖い年老いた女郎図です。芳年は実際に宿屋にてこんな女郎を見かけ、絵にしたという謂れが残っていて、その時の心境や如何にと感じ行ってしまいました。

これ以外にも、見ごたえのある作品があります。

■菊池容斎《風雨の柳》・・・見事な水墨画。これは幽霊画とはいえないだろう。

■河鍋暁斎《幽霊図》・・・暁斎にしてはおとなしく、「諦念の幽霊」。

■三代広重《瞽女の幽霊》・・・三味線を抱えた幽霊が、水辺に佇む。

■川上冬崖《生首を抱く幽霊》・・・男の生首を抱く女幽霊。

■今村紫紅《月に鵜図》・・・三羽の鵜が主人を懐かしみ月を見上げている。

■歌川芳延《海坊主》・・・舟の向こうに巨大な海坊主。その口元に月。

■尾川月耕《怪談牡丹燈籠》・・・・お露が、女中お米に燈籠を持たせ、萩原新三郎のところへ。円朝の「カランコロン」という音では、足があることになるが、この絵では二人とも足がない。

■高橋由一《幽冥無実之図》・・・下部に現世の女が彩色で描かれ、上部の男は墨で淡く描かれて幽界のものとされている。男の顔に陰影が付けられているのは西洋画の影響。

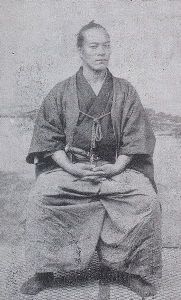

山岡鉄舟のお墓

山岡 鉄舟(鐵舟)(やまおか てっしゅう、天保7年6月10日(1836年7月23日) - 明治21年(1888年)7月19日)は、日本の武士・幕臣、政治家、思想家。爵位は子爵。剣、禅、書の達人としても知られる。

鉄舟は号、他に一楽斎。通称は鉄太郎(鐵太郎)。諱は高歩(たかゆき)。浅利義明門下の剣客で、一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖。勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」と称される。

円朝のお墓

円朝は、怪談の百物語にちなみ、幽霊画を百幅集めるつもりであったが、その志半ばで亡くなってしまったため、藤浦三周が円朝の志をついで、収集を続け全生

庵に40幅ほど寄贈した。その後も三周の息子、富太郎が意志をついで収集を続け現在50幅が保存されている。毎年円朝忌を中心に幽霊画が公開されている。

円朝の噺は、生まれて間もない日本語速記術によって、速記本に仕立てられ、新聞に連載されるなどして人気を博し、これが二葉亭四迷らに影響を与え、文芸における言文一致の台頭を促したとされている。

円朝と山岡鉄舟との親交は深く、円朝は、噺を創作すると高座にかける前に必ず鉄舟に聞いてもらい、助言を貰っていたといわれている。

功績

江戸から明治への転換期にあって、伝統的な話芸に新たな可能性を開いた落語家。江戸落語中興の祖。

今年の円朝祭り、谷中諏訪神社祭りは終わりましたが来年気になる方はぜひ☆

とくに暑い夏には幽霊画をお勧めいたします☆

|